时刻新闻

时刻新闻

(哲学史家,中国人民大学人文学院哲学系教授、博士生导师 张立文)

“以理杀人”是戴震对程、朱等理学家“人道”的批判,也是对于“天道”的批判。戴震不同意宋儒所说的“得于天而具于心”的理的先天性,认为天为自然,道理、理念、原理来自自然,而为人心所具有。然而如何穷理?理学家提出各种各样的主张,戴震也有自己关于知识的学说。理学家重在对形而上学本体理的体认,而戴震是对于阴阳五行之气流行、生生不息的观照,二者旨趣不同。但无论是对本体论的体认,还是对阴阳五行之气流行、生生不息的观照,都是活动者与活动对象之间的特定关系,即主体与客体的关系。主体在活动中处于主动和主导地位,具有自主性和创造性特点和功能。认识活动从来就是人的认识,所以戴震认为认知活动属“人道”范围。

一、心知与神明

感觉、认知、体认,古人认为是心的活动或功能,心,作为心脏,又常与思维器官相混淆。尽管明代李时珍(1518一1593)根据多年治病的实践经验及对人体各部分功能的了解,提出人脑是思维器官的创见(“脑为元神之府”)“人的头圆如盖,神灵所集”,但人们习惯于“心之官则思”的用语,仍然自觉不自觉地依孟子的说法。戴震也不例外。他对主体心作了这样一些规定:

第一,心是感知外物的主体。天下万事万物,作为人的活动对象,是认知客体。客体只有通过心的感知,才能被认识。“凡事至而心应之,”外部的事物不断撞击人的感官,而引起的回应,产生感知或认知。味、声、色是客观存在的。它们“在物不在我,接于我之血气”。味、声、色,与人的口耳目等感官相接触,而刺激口、耳、目神经,通过心进行辨别和判断。心知与口、耳、目感官不同,它接触的对象不是物,而是事,即事情;它所分辨的也不是味声色,而是理义。“理义在事情之条分缕析,接于我之心和,能辨之而悦之”,从认知的角度来说,血气(口、耳、目之对于味、声、色)与心知是两个不同的层次,两者不能混淆。血气相当于感性认知阶段,心知相当于知性认知阶段。“耳目鼻之官接于物,而心通其则,心之于理义也,天下之理义,心若其符节也。是皆不可谓之外也,性也。”心与客观的理义合若符节。作为声色臭味在物的客体,与作为耳、目、鼻、口在我的主体,亦合若符节。“耳之于声也,天下之声,耳若其符节也;目之于色也,天下之色,目若其符节也;鼻之于臭也,天下之臭,鼻若其符节也;口之于味也,天下之味,口若其符节也。”⑧血气、心知尽管有区别,但都是由人内在的秉性决定的。

戴震在怎样使主体的感官与客体的事物相接触,使主观认知与客观实际相符的问题上,作了超越前人的探讨,较佛教论五识,程朱论知觉,都有所前进。其一,主体具有认识客体的能力,这种能力既不是先验的“良知良能”,也不是形上学的本体理,而是得之于自然的主体的才质。“耳能辨天下之声,目能辨天下之色,鼻能辨天下之臭,口能辨天下之味,心能通天下之理义,人之才质得于天,若是其全也。”其二,人的认知是否正确,是依据其能否与客体相符合。其三,人的认知是主体与客体发生感应作用的结果。

耳目鼻口是感知外物的窗口,“人物受形于天地,故恒与之相通。”“开窍”是指耳目鼻口感官与外物的联系,是直接感受。“心通其则”的联系,是心在综合整理基础上的贯通,只有这种贯通,才能深入到事物的本质。

第二,心具有思维活动的功能。戴震虽沿袭孟子“耳目之官不思”,“心之官则思”的思想,但亦有不同。“是思者,心之能也”,心作为思维的器官,具有思维功能,就是对于客观事物的味、声、色的分辨、加工,“凡食味、别声、被色而生者皆有心。心者,耳目百体之灵之所会归也。”耳目鼻口身等感官接触外物所获得的刺激、感知、灵感都汇集到心,由心加以整理、分析和综合加工,而形成对外部世界的一种看法、观点。无耳目鼻口身等感官为心提供感知所得到的丰富材料,心也不可能进行分析、综合,也就不可能形成看法或观点。因此,耳目鼻口等感官与心具有不可分割的联系。但是,二者又有明显的区别:

首先,人的感官与心,各具有不同的认知功能和作用。耳目鼻口等感官只能认知与之相应的客体的某种现象,认知的功能、范围、方向都受自身的局限;心作为主体对于客体的观念把握,通过整理、加工感官所获得的材料,而认识事物的本质。实在的客体经过“改造”而移入人的大脑,成为精神性的、观念性的存在,主体通过这种具有主观形式的观念获取了客体的客观内容。因此,戴震说:“心能使耳目鼻口,不能代耳目鼻口之功能,彼其能者各自具也,故不能相为。”“瞽者,心不能代目而视;聋者,心不能代耳而听。是心亦限于所分也。”感官和心各限于自己的本分,各有其功能,不能相互代替。这便是认知功能的有限性和相对性。

其次,心对耳目鼻口等感觉器官,具有主使的地位和能力。“心之精爽,驯而至于神明也,所以主乎耳目百体者也。”心具有主使耳目鼻口的能力。“主”有主宰、统率的意思。“使”有指使、使用的意思。譬如君与臣的关系,君臣各有所司,各有其责,不能代替。耳目鼻口等各有其效能,但需由心来端正其方向、判断其可否。

第三,心是超越的意识。戴震依据善记和善识,把记忆和认识作为意识的两个阶段。“大致善识善记,各如其质。昔人云‘魂强善识,魄强善记’。凡资于外以养者,皆由于耳目鼻口,而魄强则能记忆,此属之魄者存之己尔。”魄侧重于记忆,魂侧重于认识。耳目鼻口等感官依借外物而获得的感性知识、认知,储藏在魄中,魄便是一个记忆库,因此称魄善于记忆。朱熹弟子陈谆撰《字义详讲》解释说:“人初间才受得气,便结成个胚胎模样,是魄。既成魄,便渐渐会动,属阳,日魂。及形既生矣,神发知矣,故人之知觉属魂,体形属魄。”魂为神,魄为形;魂魄即形神关系。这是戴震所谓“魄重记忆,魂重认识”的一个重要依据。戴震还根据《国语·晋语》:“魄者意之精也”,《礼记·祭义》郑玄注:“口鼻之呼吸为魂,耳目之聪明为魄”,孔颖达疏:“魄、体也,若无耳目,形体不得聪明”,在认识的中枢部门划出一个层次,作为耳目与心知的中介,魄便兼有形神的涵义,既是人的形体的器官(耳目鼻口),又能感知外物,而获得知识。

心知既可以由魄的记识转化而来,也可以通过问学所得。“至于无取乎记忆,问学所得,非心受之而已,乃化而为我之心知,我之心知,极而至乎圣人之神明矣。”认识是一种双向运动,它既是主体的客观化,即把主体自己的目的,能力和力量对象化;同时又是客体的主体化,即把主体的本质力量对象化,转化为主体自己的能力、力量。这便是“化而为我之心知”,而至于神明。

心知至于神明,便与理达到统一的境界,这就完成了心之所以辨天下之理的过程。“神明者,犹然心也,非心自心而理藏于中之谓也。”神明作为心的最高境界,是实在之理的内化或在意识中的纯化,即超越的意识。

神明既是理的内化,便可与天地合其德。“人之神明出心,中正无邪,其明德与天地合矣。”中国古代心知的最高境界,就是与天地合德,戴震称为“天德之知”。天德之知“人之秉节于内以与天地化育侔者也。”“心之精爽以知,知由是进于神明,则事至而心应之者,胥事至而以道义应,天德之知也。”精爽作为认知功能,可以进于神明;神明之心不仅能以道义的原则来处理一切事物,与天地变化发育规律相符合,而且能与一切人伦物理的原则、原理相一致,这就是天人合一的思维模式。

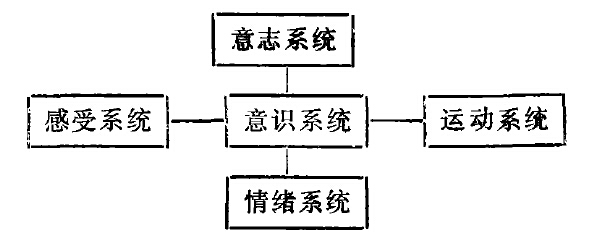

第四,心是行为或行为方式的支配者。戴震把支配行为的思想动机说成心,“或一家,或一国,或天下,其事必由身出之,心主之,意先之,知启之。”人的行为是多种因素的复合整体,它是由身、心、意、知四种因素构成的。事由身做,心主使行为,行为先有意念,智慧开启意念,支配行为的过程。

戴震的行为四因素构成说,与一般行为的心理过程相近,但在某些方面更详尽一些。从行为结构来说,可做这样的描述(如下图):

由心而主使的行为,除一般对于家庭、国家、天下的义务行为外,还有人际间的道德行为。“故心也者,含天德、君百体者也。”主使行为的心,是一种伦理精神,也是一种道德原则。

“人之心,其亦可以一言尽也,仁而已矣。耳目百体之欲喻于心,不可以是谓心之所喻也,心之所喻则仁也;心之仁,耳目百体莫不喻,则自心至于耳目百体胥仁也。”心以一仁而言尽,这就把心理解狭隘了。生理的欲望、心理的欲望、道德的欲望,都可以包括在心内。戴震所说的心之所喻为仁,是强调道德追求应高于物质追求。以欲归体而喻于心,以仁归心而晓于百体,心体相喻,行为就不会违仁。

心是道德意识的实体,也是道德自觉的能力。因此,心以一仁而言尽,并不是说心就是仁,心与道德原则、原理可划等号。是否具有道德意识和道德行为的自觉,这是人的独特的本质。人的道德行为与动物的自然动作有区别,人是建立在外部世界认知基础上的自觉选择。“仁义礼智非他,心之明之所止也,知之极其量也。”道德理性是心的认知,它既是人的真的认知,又是善的认知,是对于前人知善恶是非之心的总结和发展。

心作为感知外物的主宰,具有思维的功能、超越的意识,又是行为的支配者。心知是以血气为基础的,这就是说,任何心知都不能离开血气,而心知必进而为神明。血气——心知——神明是认识在逻辑上和时间上的序列,前者是后者的逻辑前提或条件,后两者是前两者的发展或展开。血气——心知——神明并非各有根源,而有着共同的根据。

二、照物与神断

心的内涵已有明确规定,至于心为什么能获得心知?采取什么形式?戴震进一步进行论述。

第一,火光照物形式。戴震认为主体对于客体的认知,犹如“火光照物”一样。在漆黑的夜里,或黑暗的房间里,人们看不到万物或房间中的东西,而不能辨别,如果借助于火光,万物就能为人所辨别了。同样的道理,主体心(大脑)靠耳目鼻口等感官与客体发生直接联系,产生感觉。感觉所光照的是事物的个别特性。不同的感觉光照同一事物的不同方面的特性,这是由于感官各有“自具之能”的缘故。

把耳目鼻口等感官所光照的声、色、臭、味等感觉综合起来,形成这一事物各方面特性的整体的感性形象,这便是知觉。“知觉云者,如寐而寤曰觉,心之所通曰知。百体皆能觉,而心之知觉为大。”“心之知觉”能把百体的感觉集合起来,而形成整体形象的知觉,从这个意义上说,知觉比感觉为大。“知觉运动者,统乎生之全言之也。”

但是,“火光照物”的火光有大小之别,因此,照物也有远近、明暗、真谬的差别。戴震说:“凡血气之属,皆有精爽。其心之精爽,巨细不同,如火光之照物,光小者,其照也近,所照者不谬也,所不照斯疑谬承之,不谬之谓得理;其光大者,其照也远,得理多而失理少。且不特远近也,光之及又有明暗,故于物有察有不察;察者尽其实,不察斯疑谬承之,疑谬谓之失理。”“火光照物”的物,在戴震哲学的逻辑结构中,指客观世界的万物及其所包含的理。照物也就是得理。光有明暗、大小,照有远近的差别。火光大而明亮,照物就清晰,人们看得清楚,这就叫察。明察事物,客观事物的真实面貌就能完全被认识和反映。火光小而微弱暗淡,照事物就不清晰,人们看去很模糊,这就叫做不察。不察,疑惑和错误就继续存在。由不察、失理到察、得理,包含感性认识和理性认识的相互交叉和互补。察与不察,得理与失理,就是圣与愚的区别。“失理者,限于质之昧,所谓愚也。惟学可以增益其不足而进于智。益之不已,至乎其极,如日月有明,容光必照,则圣人矣。”这种差别固然有先天质性的因素,但可以通过后天的学习和增益使愚转化为圣。凡是对事物真实性的、规律性的、本质性的认识,都是火光所照所察的结果,“故理义非他,所照所察者之不谬也。”既然理义是人的认识对于客观事物照察的结果,那么,理义就不是离开“所照所察”即客观事物而独立存在的精神或形上上学的本体。“理义岂别若一物,求之所照所察外;而人之精爽能进于神明,岂求诸气禀之外哉!”这样,戴震通过火光照物形式的分析,不仅从认识论角度揭示人们对理义的把握有由失理到得理的过程,从而有可能由愚转化为圣,而且通过理义不在客观事物之外的分析,否定了程朱形上学的本体论哲学。

光照形式使人们的认识由感觉、知觉、表象再到理性,即由血气——心知——神明,由事物个别特性到完整形象,及从直接感受到事后的回忆,表示了认识由部分到全体、直接到间接、具体到抽象的导向。认识进入深化的阶段,这就是判断和推理等形式。

第二,灵听神断形式。从感觉、知觉和表象认识形式所提供的关于客观事物各种属性、形象中抽象出其共同的、普遍的本质特性,即从个性中概括出共性,这种认识形式所得到的就是概念。对于事物相互联系和关系及其属性、特征的认识,就是判断。“盖耳之能听,目之能视,鼻之能臭,口之知味,魄之为也,所谓灵也,阴主受者也;心之精爽,有思辄通,魂之为也,所谓神也,阳主施者也。主施者断,主受者听。”主体活动以客体为其活动对象,从主体对客体来说是“施”,主体所面临的是存在于一定时间和空间关系中的客体,主体通过一定的手段接受客体对象的刺激,这些刺激沿着神经而进入大脑,在主体认识结构的能动参与下把刺激所产生的感觉纳入某一概念,而辨认出客体对象所归属的信息模式。这个认识过程对于主体来说便是“受”。此是一。

二、主客体在认识活动中的“施”与“受”,从中国传统哲学范畴的关系来说,可纳入阴与阳的关系。阳字像阳光普照万物,有普施的意思。阴为山之北,阳光直接照不到,有被动接受的意思。所以称阳施阴受。阴受指魄的作为。是耳目鼻口对声色臭味的感觉或感知,它属于灵的认知形式。灵也可以理解为灵感,灵感、直觉在认识过程中,亦有重要的作用。人们往往不是掌握了感性认识的全部材料,进行逻辑推理,而是在一些感性认识材料(包括某种偶发事件)的基础上,通过创造性的联想,运用大胆的想象,找到对某些复杂事物的本质、结构和规律的认识,这是逻辑思维的循序渐进和非逻辑思维的跳跃突变过程的统一。阳施是指魂的作为,是观念、概念相互之间联系的贯通,“有思辄通”,它属于神的认知形式。神的认知是运用逻辑思维对于感觉、知觉和表象认识材料的分解、分析,揭示出其中潜藏着的共性和本质。判断就是事物之间联系或关系的逻辑反映。这就是“主施者断”。

判断的理性认识形式,戴震认为就是理义的认识。“举理,以见心能区分;举义,以见心能裁断”。裁断即是判断。判断资于逻辑的顺序渐进。譬如戴震对于“格物致知”这个理学家无人不谈的命题,作了感性认识与理性认识相统一的理解:“其曰:‘致知在格物’,何也?事物来乎前,虽以圣人当之,不审察,无以尽其实也,是非善恶未易决也;‘格’之云者,于物情有得而无失,思之贯通,不遗毫末,夫然后在己则不惑,施及天下国家则无憾,此之谓‘致其知’。”判断、裁断的过程,就是对事物的真实情况的把握,认识概念之间的联系,并融会贯通。正确的判断,对自己或对于处理国家大事都不会发生疑惑和过失。如果不与事物接触,把握事物之间的全部联系和对事物的本质认识,即使超凡入圣的圣人,也不能一下子对事物作出正确的判断。他强调理性认识必须以感性认识为基础,同时二者互相作用,相互促进,使认识向新的高度发展。

第三,所知证未知形式。从事物或概念的联系中,由已知合乎规律地推出未知的逻辑反映形式。这种逻辑形式所反映的客观事物的联系,无非是从个别中推导出一般,从普遍中推导出未知。“盖就其所知证明其所不知,举声色臭味之欲归之耳目鼻口,举理义之好归之心,皆内也,非外也。比而合之以解天下之惑,俾晓然无疑于理义之为性,害道之言庶几可以息矣。”“比而合之”,是指进行类比的综合推理。类比综合推理,是依据两个或多个对象之间存在着某种相类、相似的关系,从已知这一对象或几个对象有某种性质、特征,推出另一对象相应的性质和特征。

类比综合推理虽以感性认识为基础,但在推理过程中并不直接与客观对象相接触。因此,戴震称其为“内也,非外也”。它是以间接性、抽象性思维为特点的。火光照物形式,灵听神断形式,所知证未知形式是相互联系,又相互区别的。感觉、知觉、观念、灵感、判断、推理是认识过程中获得知识的各种形式,也表现了认识的阶段性。这种阶段性只是逻辑上的次序,事实上它们相互渗透,相互交织。如果把这三种形式、六个阶段按性质分为感性认识和理性认识,那么感性中有理性,理性中有感性,不存在纯粹的感性认识或理性认识。感觉、知觉、观念认识要用概念等理性形式来表达,在理性认识参与下进行,并有待于深化为理性。判断、推理以感觉、知觉、表象所获得的材料为基础,通过语言这种具有一定声响或文字的感性形式来表达。离开了感性经验,理性认识也就失去其依据。

人们认识客观世界、人类社会的过程,就是不断实践、认识,又回到实践中去检验、修正、补充和发展的过程。然而,实践也有正确与谬误之分,并非凡实践都是好的。戴震批判宋儒的“躬行实践”说:“世又以躬行实践之儒信焉不疑。夫杨、墨、老、释皆躬行实践,劝善惩恶,救人心,赞治化,天下尊而信之,帝王因尊而信之者也。”“宋以来儒者,以己之见硬坐为古贤圣立言之意,而语言文字实未之知;其于天下之事也,以己所谓理强断行之,而事情原委隐曲实未能得,是以大道失而行事乖。……以自为心无愧而天下受其咎,其谁之咎?不知者且以躬行实践之儒归焉不疑。夫躬行实践,劝善惩恶,释氏之教亦尔也,君子何以必辟之?”“躬行实践”,是指身体力行,修养品德。一般人都以为宋儒躬行实践,所以对他们的理论坚信不疑,其实这是害人的。“愚人睹其功而不知其害,君子深知其害故也。”“呜呼?使非害于事、害于政以祸人,方将敬其为人,而又何恶也!恶之者,为人心惧也”。不仅毒害人心,而且危害事情、政治。

戴震有鉴于此,认为必须有正确的认识指导躬行实践,由是他重视认识、知识,“凡异说者皆主于无欲,不求无蔽;重行,不重先知。人见其笃行也,无欲也,故莫不尊信之。圣贤之学,由博学、审间、慎思、明辨而后笃行。则行者,行其人伦日用之不蔽者也,非如彼之舍人伦口用,以无欲为能笃行也。”“异说”是指老、庄、释氏之说。这段话的意思是:其一,理学家与老、庄、释氏一样,主无欲而不私,而不求无蔽的知。在戴震看来。理学家以“格物穷理”的“理”,“得于天而具于心,”理被形气所蔽污。通过“行”的修炼,才能清除对理的污染,恢复天理,所以是“重行不重知”;其二,重行不重知,是与孔孟等圣学相背离的,“圣贤之言,无非使人求其至当以见之行;求其至当,即先务于知。凡去私不求去蔽,重行不先重知,非圣学也。”之所以“非圣学”,是因为《中庸》讲学、问、思、辨,此四者属知;然后笃行,笃行属行,所以是一种先知后行的模式;其三,所谓“行”,“笃行”,“实践”,都是指人伦日用。在戴震的思想概念、哲学范畴中欲与私对言,知与蔽对言。私生于欲之失,蔽生于知之失。私属于伦理道德范畴,蔽属于认识论范畴。道德行为的丑恶,不是由于情欲,而是情欲有私;知识、认识的疑谬不真,不是由于知,而是由于蔽。戴震认为,老、庄、释氏与理学家一样,其错误就在于,将私与蔽,伦理道德与认识论这两个不同的问题混淆起来,因而只重视伦理道德的实践、践履,而不重视知识论问题的探讨;以“无欲为能笃行”,而不重视知识、认识论的实践。戴震的哲学批判,就在于把中国传统哲学中伦理道德与认识论混淆不清的情况加以厘清,把知行范畴从老,庄、释以及理学家的道德修养论中疏理出来,转化成为认识论的问题,使中国知行范畴沿着认识论途径建立独立的哲学逻辑结构,这便是戴震重知主义的理性特点。

戴震的重知主义,并不是对于行的否定,或对于行的轻视。一方面,无蔽之知对于实践具有重要的指导意义。一般说来,把握客观事物的规律和本质,能正确指导人们的实践活动;反之,非真实的、非规律的、非本质的认识,往往指导人们进行错误的实践活动。正确的实践活动能达到预定的目标,即“得理”;错误的实践活动不可能达到预定的目标,即“失理”。

另一方面,无蔽之知也需要通过实践,将“知”物化或对象化,使之成为现实。这就是说,只有在不断地行的过程中,才能不断更新、充实、丰富知。因此,不仅感觉、知觉、表象离不开人的实践活动,就是判断、推理,也离不开人的实践活动。戴震在《与方希原书》中谈到做学问、求知识的途径:“古今学问之途,其大致有三:或事于义理;或事于制数,或事于文章。”汉儒得其制数,而失其义理;宋儒得其义理,而失其制数;至于事于文章,则等而末之了。为什么宋濡都得此失彼呢?戴震说:“譬有人焉,履泰山之巅,可以言山;有人焉,跨北海之涯,可以言水;二人者不相谋。天地间之巨观,目不全收,其可战?抑言山也、言水也,时或不尽山之奥、水之奇。奥、奇,山水所有也,不尽之,阙物情也。”制数、义理由于山水,人们通过践履而获得了山和水的知识。主体各方面素质不同,所获得的知识也不一样,但践履与不践履是有差别的。践履可以使人们掌握“物情”,即事物的情况或本质。限于主客观认知条件,主体不一定能一下子穷尽山的深奥莫测,水的奇妙无比。这就需要不断地实践、认识,实践、认识,才能“曲尽物情”,光照奥奇。所以,戴震提出“凡事履而后知,历而后艰”的主张,认为主体经历践履,才能获得真正的知识,而这个践履和认识的过程是十分艰难的。“虽溯流可以知源,不目睹渊泉所导;循根可以达杪,不手披枝肄所歧,皆未至十分之见也。”“十分之见”即“征之古”、“合诸道”,“巨细毕究,本未兼察”,指真理性的认识。这种认识,只有通过实际践履才能达到。

戴震在知与行,即认识与实践关系问题上,是从统一的方面去理解,既反对理学家式的以“知行”为道德修养的重行轻知说,又反对不履而后知的离行求知说。认为两者不可偏废,不能像汉、宋儒处理制数与义理关系那样,得此失彼,得彼失此。时下一些学者,对于戴震知行范畴的讨论,或认为他既不主张“相资并进”,也不主张“践履”,而主张“重知”,倾向于知先行后;或认为强调行先知后。虽然,戴震这两方面的话都说过,但只要从知行统一的视角去解释,又充分注意到戴震说话的针对性与具体的问题,就比较容易掌握戴震知行统一的真谛。

(全文三部分,共1.65万字;第三部分“学问与导思”,因篇幅关系,删去。——编者)

(本文原载于《船山学刊》1992年第1期,《广天下以新天下——<船山学刊>创刊百年专题》“百年代表论文”栏目精选文章。)

(作者简介:张立文,1935年生,浙江温州人。一级教授、著名哲学家、哲学史家。中国人民大学人文学院哲学系教授、博士生导师,中国人民大学和合文化研究所所长,中国人民大学孔子研究院院长、学术委员会主席,中国周易研究会副会长。)

(扫一扫,更多精彩内容!)