时刻新闻

时刻新闻

—分享—

(延安子长县余家坪西山沟治沟造地工程平整出来的耕地。)

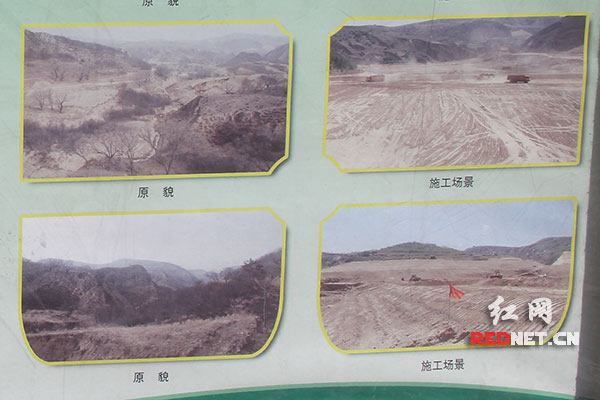

(西山沟未治理前原貌与治理场景。)

红网延安4月6日讯(特派记者 胡蓉平)要植被还是要粮食?这个陕北老乡曾经最纠结的问题已找到解决途径。4月6日下午,“寻根祭祖陕西行”全国网络媒体采访团走进延安子长县余家坪西山沟,实地参观了当地的治沟造地工程。治沟造地让陕北老乡不再纠结

“退耕还林”大家并不陌生,但如果一个县有85%以上的土地都要退耕还林,这意味着什么?人均基本农田不足1.4亩。这就是陕西子长县老百姓过去曾面临的“饭碗”问题。

2011年起,子长县启动了“治沟造地项目”,充分利用沟道资源,把过去无法利用的土地转化为优质耕地。目前,已累计完成12条小流域沟道治理,修田造地2.5万多亩,项目区人均基本农田已达2.5亩,解决了陕北地区“要植被还是要粮食”的问题。

农民有饭吃,就不上山复耕

子长县地处黄土高原腹地,是典型的黄土高原丘陵沟壑区,4万多条沟道分割形成的峁梁沟谷地占全县总面积的95%。退耕还林政策实施后,子长县25°以上的坡耕地全部改种了树苗,人均基本农田仅剩下1.4亩。

林子建起来了,山变青了水变绿了,但是农民没有饭吃怎么办?“老百姓有地种、有饭吃,就不上山复耕;老百姓没饭吃,那就要上山砍树、开荒。”子长县水务局局长何生福曾在接受采访时说。

在“被子”与“粮食”的抉择中,子长县选择了治沟造地,为的就是让农民有地可种,同时也能保持住退耕还林的成果。

治沟造地给了农民新期待

所谓治沟造地,是利用现在工程机械,将大沟推平,平整成耕地,通过打坝闸沟、填土造地、修复水毁淤地坝等措施新增或恢复造地。何生福介绍,新造的耕地平坦宽阔,也便于机械化耕种,增加了粮食产量。

记者在子长县西山沟造地区域看到,原本起伏的沟道平整成了大片田地,沟道两边的山坡上种满了树。经过10多年的退耕还林自然封育,千沟万壑的黄土高坡,已呈现出山清水秀的宜人景象。

造地工程结束后,西山沟的耕地面积增加了920亩。附近的西山沟村和蹍合村村民对这些“变出来”的土地充满了期待。

“地整下了永远是自己的。”西山沟村会计姬红力说,由于近些年村上的年轻人都外出打工,两个村子加起来的常住人口也不过百人,正在考虑把土地集中流转出去,每个人能够分得一亩多面积的土地收益。

经得住强降雨考验的黄土高原

去年夏天,延安遭到百年一遇的强降雨,农田水毁情况严重。然而在子长县,却很少看到被洪水冲毁的农田,农民说这都是治沟造地的成果。据悉,强降雨过后子长县还把治沟造地的资金投入标准,由原来的每亩5000元提高了8000元左右,新增资金主要用于排洪渠、坡面林草等控制性工程建设。